中国园林建筑是东方传统艺术的瑰宝,而亭子作为园林中不可或缺的元素,其造型艺术不仅体现了深厚的文化内涵,还与园林绿化工程紧密相连,共同营造出和谐的自然与人文景观。亭子在中国园林中不仅是休憩观景的场所,更是审美与实用功能的完美结合,其设计融合了哲学思想、地域特色和生态理念。

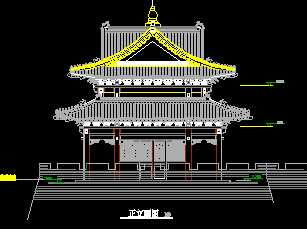

亭子的造型艺术首先体现在其多样化的形式。从平面布局看,亭子常见圆形、方形、六角形、八角形等,如圆亭象征天圆地方,方亭则体现稳重端庄。在结构上,亭子多采用木构架,屋顶形式丰富,有攒尖顶、歇山顶、悬山顶等,顶部常饰以宝顶或脊兽,增强装饰性。例如,苏州拙政园的“与谁同坐轩”为扇面形亭,造型独特,寓意深远;北京颐和园的“知春亭”则位于水边,与湖光山色相映成趣。这些造型不仅美观,还通过比例、线条和色彩,营造出轻盈雅致的氛围,符合中国园林追求“虽由人作,宛自天开”的自然意境。

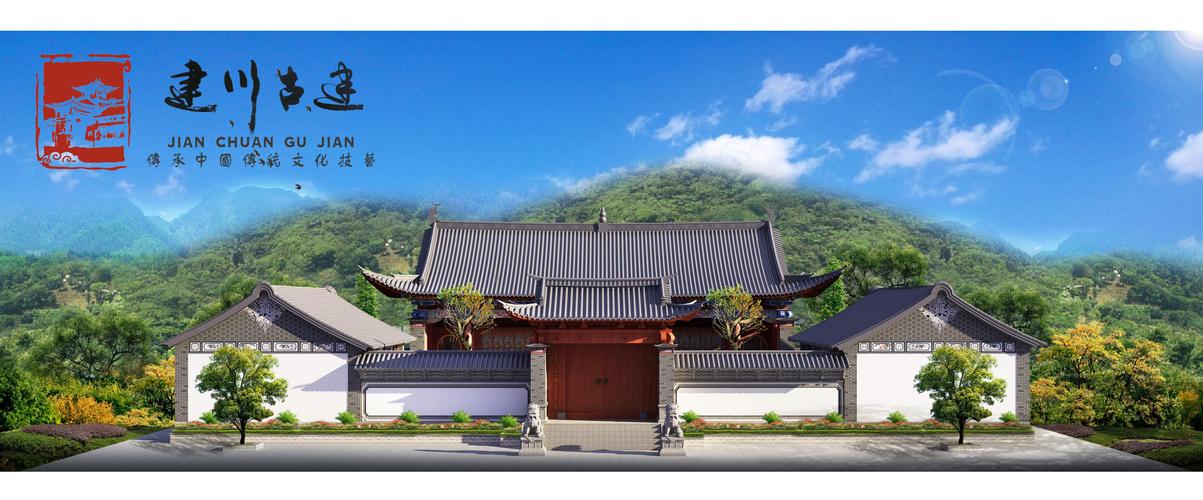

亭子的艺术性还源于其与自然环境的融合。在中国园林绿化工程中,亭子常被置于关键位置,如山顶、水畔或花丛中,起到点景、引景的作用。设计师通过选址和造型,使亭子与周围的植物、山水形成对话,例如,在竹林旁建一竹亭,增强整体和谐感;或在水池边设一临水亭,倒影成趣,扩展视觉空间。绿化工程中的植物配置,如搭配松、梅、竹等传统植物,不仅美化环境,还赋予亭子以文化象征意义,如松亭象征坚韧,梅亭寓意高洁。这种艺术处理,使得亭子不仅是建筑,更是园林意境的载体。

亭子的造型艺术还反映了中国古代哲学思想。道家主张“天人合一”,亭子常以简约空灵的造型出现,避免过度装饰,强调与自然的共生;儒家思想则体现在亭子的对称与秩序上,如皇家园林中的亭子多采用规整布局,彰显权威与礼仪。在园林绿化工程中,这种思想指导着亭子的建造与绿化搭配,确保整体布局既符合功能需求,又蕴含精神内涵。例如,在江南私家园林中,亭子常以小而精的造型出现,配合假山、曲水,营造出含蓄内敛的意境,体现了文人士大夫的审美情趣。

在现代园林绿化工程中,亭子的造型艺术得以传承与创新。随着生态理念的普及,亭子设计更注重可持续性,采用环保材料,并与绿化工程紧密结合,如利用藤蔓植物覆盖亭顶,形成生态遮荫;或结合雨水收集系统,实现功能与美观的统一。同时,现代亭子造型在保留传统元素的基础上,融入简约风格,适应城市公园、社区绿化等场景,既延续文化血脉,又满足当代人的休闲需求。

中国园林建筑中亭子的造型艺术是传统文化与自然美学的结晶,其在园林绿化工程中的应用不仅提升了景观品质,还促进了人与环境的互动。未来,我们应继续挖掘亭子的艺术潜力,推动其在绿化工程中的创新,让这一古老元素在现代社会中焕发新生。